數位時代的智慧育兒:實證教養全攻略

(靈感來源:Jacqueline Nesi 博士之 Technosapiens 通訊核心觀點,經整理與改寫)

在數位時代,孩子的生活早已與螢幕緊密交織。對父母來說,如何陪伴、引導孩子健康地與科技互動,是一個前所未有的育兒挑戰。美國布朗大學臨床心理學家 Jacqueline Nesi 博士,提出了一套整合最佳研究證據、家長經驗與孩子獨特需求的「實證育兒 (evidence-based parenting)」思維架構,幫助父母更有智慧地應對這些難題。

這篇文章將 Nesi 博士的核心洞見,轉化為一套可實作、可評估、可調整的家庭數位策略,幫助您從容應對螢幕時間失控、社群焦慮與孩子的情緒起伏。

1. 為什麼孩子螢幕結束後會崩潰?──行為科學的解釋看行為原理

你看到的不是壞,而是被強化的模式

孩子在螢幕時間結束後的情緒爆發,可以用心理學的操作制約 (Operant Conditioning) 來理解:行為的後果,決定了它未來是否會再次發生。

典型情境: 時間到 → 孩子哭鬧 → 家長安撫或延長 5 分鐘 → 下次更難結束。

這就是「不小心強化」了哭鬧行為。Nesi 博士提醒,即使是斥責,對幼兒來說也可能是一種變相的關注,反而強化了行為。

實務策略:

- 忽略要消退的行為: 不為哭鬧提供「燃料」(如爭辯、過度關注)。

- 獎勵想看到的行為: 大力、及時、具體地表揚孩子平靜交還平板的行為。

- 保持極度一致: 避免「今天算了」的心態,這會破壞學習曲線。

- 請注意「消退爆發 (extinction burst)」: 當你開始忽略某種行為時,它常會在好轉前短暫惡化。這代表你走在正確的路上!

輔助調節工具:

- 預告與過渡: 使用倒數計時器,並提前準備好下一個活動(如點心、玩具)。

- 螢幕後冷卻區: 安排 5-10 分鐘的靜態過渡活動(如拼圖、塗色、聽音樂)。

- 建立「使用後檢查」微對話:

- 「今天關掉時,你覺得最難的是什麼?」

- 「下一次,我可以怎麼幫你讓過程更順利一點?」

2. 多巴胺與螢幕成癮的迷思:別把正常激勵當成毒素

許多父母擔心螢幕會「操弄多巴胺」導致成癮。Nesi 博士澄清,多巴胺主要與動機、預期和學習有關,吃飯、社交等有意義的行為都會釋放它。她說:「多巴胺不是螢幕危險的證據,而只是大腦運作的方式。」

常見誤解:螢幕讓大腦「多巴胺過量」→ 成癮。

Nesi 博士澄清:

- 多巴胺 ≠ 快樂洪水,而是「動機、學習、預期」的關鍵訊號。

- 吃飯、運動、社交都會釋放多巴胺,這是大腦正常運作。

- 問題在於:頻率、功能失衡、是否干擾睡眠/學習/社交。

你該關注的不是多巴胺,而是「功能失衡指標」:

你該關注的不是多巴胺,而是「功能失衡指標」:

- 孩子是否為了螢幕而犧牲睡眠、課業或面對面的社交?

- 是否對其他活動都失去興趣,呈現單一來源依賴?

- 當被限制使用時,是否出現極端情緒且很難平復?

👉 若孩子長期(≥3 個月)出現極端情緒、失去多樣活動興趣、生活功能受損,就需要評估「問題性使用」,而非隨意貼上「成癮」標籤。

3. 社群媒體與青少年:差異化影響,而非一刀切

社群媒體「很可能」對青少年的心理健康危機有貢獻,但影響因人而異,關鍵在於:青少年如何使用它,以及他們是誰。

風險升高族群的特徵:

- 在現實人際關係中感到被排斥或焦慮。

- 本身已有憂鬱、焦慮或低自尊等情緒困擾。

- 衝動控制能力較弱或有行為問題。

保護性使用策略:

- 引導: 從「被動滑看」轉向「主動創作或參與有意義的社群」。

- 建立求助暗號: 約定一個關鍵詞,當孩子在網路上看到不舒服的內容時,可以立即用它來向你求助。

- 家庭對話(可每季一次):

- 「最近有哪些帳號讓你看了覺得心情更糟?哪些讓你覺得受到啟發?」

- 「你覺得誰的線上形象最不真實?為什麼?」

- 「哪些帳號讓你感覺更糟?」

4. 數位教養三支柱:溫暖、結構、後果

這個簡單而有力的框架,是所有數位規則的基石。

- 溫暖 (Warmth): 營造情緒安全感。當孩子知道犯錯也能被接納時,他們才更願意主動告知你遇到的網路風險。用愛與支持,讓孩子敢於坦白錯誤。

- 結構 (Structure): 建立清晰、可預測的規則。最好使用「家庭數位協議」將其文件化,讓全家共同遵守。一致規則,例如「手機 21:30 前放到充電站」。

- 後果 (Consequences): 正向強化 > 事後懲罰。獎勵好行為的效果,遠勝於懲罰壞行為。焦點應放在教導孩子技能,而非羞辱。

好用語句替換:

- 舊版: 「你再用我就把手機沒收!」

- 新版: 「你按照約定在 9 點半前把手機放到充電站,這代表你很有責任感,我幫你在『自主管理』上記一分。」

- 舊版: 「為什麼又偷偷看?」

- 新版: 「謝謝你願意現在告訴我。我們一起看看哪個環節讓協議失守了,下次可以怎麼調整。」

👉 家長控制工具 = 「柵欄」而非「牆壁」:提供提醒與減速,而不是一刀切的封鎖。

5. 校園手機政策:有限但有益

研究顯示,與學校合作的幫助:

- 降低分心、提升專注

- 減少某些網路霸凌

- 幫助學業落後的學生

但:它不是心理健康的萬靈丹,仍需結合校園支持與家庭對話。

6. 何時該尋求專業協助?

當你觀察到以下「功能損害」訊號,且持續 4-6 週以上,建議尋求專業協助:

- 睡眠: 明顯晚睡或品質下降。

- 社交: 明顯退縮,不願與朋友見面。社

- 情緒: 波動劇烈、自我貶抑語言增加。

- 學業: 成績、日常自理能力大幅下滑。

- 家庭成員互動:多次家庭成員介入失敗

尋找治療師時,可以詢問對方是否使用 認知行為療法 (CBT) 等實證有效的方法。CBT 能幫助孩子理解「想法-情緒-行為」的關聯,並學習更健康的因應方式。

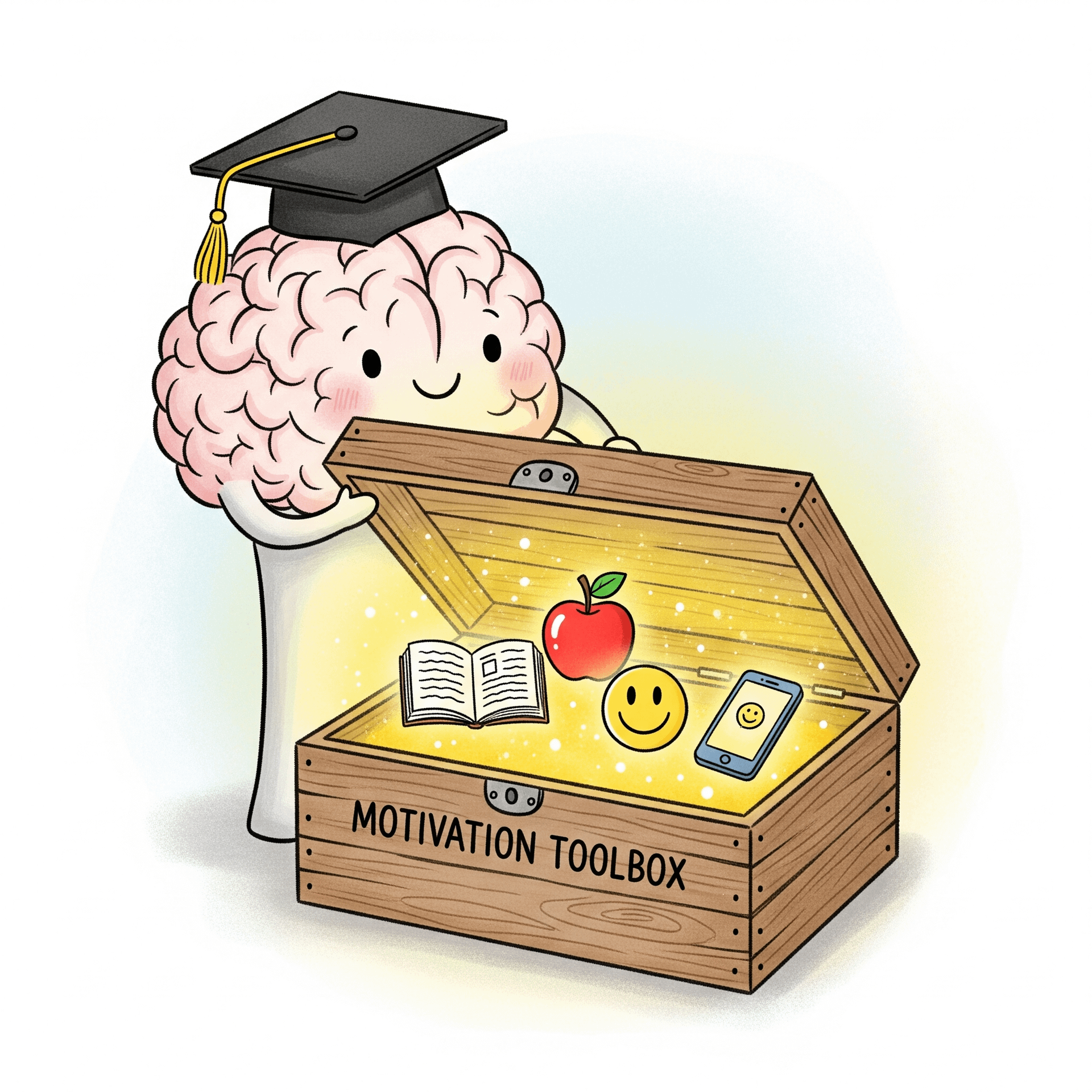

家長今日可實作的 5 個微行動

![]()

- 設立一個「螢幕結束過渡盒」: 放入 3 種靜態替代活動(拼圖、畫筆、黏土)。

- 說一句正向標記: 「我注意到你剛剛準時放下平板,這是很好的自我管理。」

- 問一個好奇的問題: 從「你今天玩了多久?」轉為「你今天在網路上看到最有趣的是什麼?」

- 關閉 3 個非必要App的即時通知。

- 與孩子約定: 本週末一起討論「家庭數位協議」的草稿。

- 夜間下線時間與充電站位置

- 允許 vs 禁止的活動

- 衝突處理流程(提醒 → 自我反思表 → 暫停)

- 主動回報線上不適 → 給予獎勵

再搭配 每週五項自我追蹤:

- 入睡順利度

- 放下裝置情緒平穩度

- 與同伴正向互動頻率

- 完成任務(作業、家務)

- 使用後精力狀態

結語:把焦點放在「功能」與「關係」,而非恐懼

數位時代的育兒核心,不是「全盤禁止」或「完全放任」,而是在愛與結構間找到平衡。真正重要的是:

科技的使用,是否支持孩子的睡眠、學習、情緒復原與人際連結?

我們是否維持了一個可信、可談、可合作的親子關係?

實證育兒是一個持續調整的動態過程。你不需要完美,只需要「可回顧、可修正」。